影片库

搜索影片

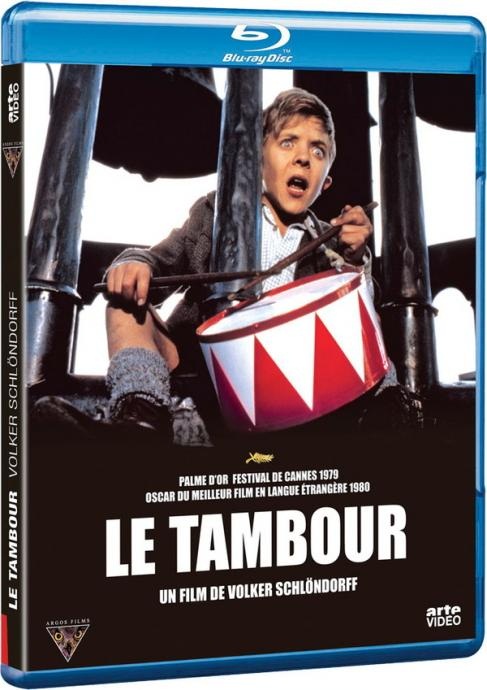

◎片 名 The Tin Drum

◎译 名 铁皮鼓·锡鼓·拒绝长大的男孩

◎年 代 1979

◎国 家 德国

◎类 别 剧情

◎语 言 德语

◎IMDB评分 7.6/10 (3,047 votes)

◎IMDB链接 http://www.imdb.com/title/tt0078875/

◎片 长 142 Mins

◎导 演 沃尔克 舒伦多夫 (Volker Schloendorff)

◎主 演 马里奥·阿道夫Mario Adorf

安格拉·温克勒Angela Winkler

大卫·本奈特David Bennent

丹尼尔·奥布里斯基 Daniel Olbrychski

◎简 介

《铁皮鼓》是伦勃朗式的田野风景、以及典型的德国街道、人员吵闹的家庭背景下构建的个人反抗史。

外祖母安娜还未婚的时候,一个叫约瑟夫年轻人为了逃避追捕钻进她的大裙子下,而成为了奥斯卡的外祖父。母亲阿格内斯和她的表弟布朗斯基深深相爱,但由于近亲不能结婚,只好嫁给商人阿尔弗莱德。奥斯卡出生了,但谁是他真正的父亲也许只有母亲阿格内斯知道。

奥斯卡三岁生日那天,母亲送了一个'铁皮鼓'作礼物,他高兴的整天挂着它。他在桌子底下玩,发现了布朗斯基舅舅和妈妈的私情,他觉得成人的世界里充满着邪恶和虚伪,他决定不再长大。他从楼上跳了下来,结果他真的就不再长高,停留在三岁的高度。一次,爸爸抢他的鼓,他大声的尖叫,结果发现,他的尖叫可以震碎玻璃,从此没有敢再抢他的鼓。

希特勒上台后,父亲加入了纳粹党。母亲还是频频和舅舅幽会,母亲发现自己怀孕了,没完没了的吃起了鱼,结果由于过量而死去。母亲死后不久,舅舅也被纳粹杀害了。外祖母带了一个女仆玛利亚回来,奥斯卡和父亲都占有了她的身体,并且生了一个孩子。奥斯卡认为孩子是他的,但玛利亚成为了自己的'母亲',孩子成为了自己的'弟弟'。1945年,苏军攻占了但泽,父亲被杀,他埋葬了父亲,也埋了伴随他20年的鼓。他的“孩子”不小心用石头砸了他脑袋,这时候发现,奥斯卡恢复了生长……

影片改编自诺贝尔文学奖获得者君特·格拉斯1959年出版的同名长篇小说《铁皮鼓》,导演施隆多夫忠实了原作荒诞、讽刺的基调,通过奥斯卡的视角,看到一个夸张和丑陋的世界。为了达到影像上的逼真,展示奥斯卡的视点,片中有多处从膝盖高度拍摄的镜头,以此把'成年人'的世界诠释成稀奇古怪的性和政治哑剧,甚至达到了荒诞的程度。这一切更像一个想象的世界,这个世界的人是怪诞的提线木偶,他们有过分夸张的企图和言过其实的欲望。片中隐喻和象征手法的运用,为影片的荒诞和怪异增加了深度。铁皮鼓这一道具在影片中起着重要作用,其实它和奥斯卡所具有的的特异功能一样,蕴含着颠覆丑陋现实的意义。

◎影片评论:

知识分子的逃脱与落网——《铁皮鼓》试读解 新德国电影的主将之一施隆多夫在影片《铁皮鼓》中构建了一个庞大而纷繁的象征体系,诸多人物及事物均有不同的意指,因而看完影片后最大的疑问就是:铁皮鼓象征了什么?奥斯卡这个侏儒以及他的揪心的喊叫又指涉了什么?

个人认为,作为和奥斯卡几乎同龄的施隆多夫正是借奥斯卡这一形象表述了第三帝国时期一代知识分子的角色扮演,他们的逃脱与落网;而铁皮鼓与叫喊声则分别指涉了知识分子的良知和话语方式。个人以为,知识分子话语既有别于官方的威权话语,也有别于以生存利益为原则的民间民间话语,它应该是一种始终保持清醒不为利诱不为权倾的独立的存在。

影片的第一个段落就暗示了知识分子的产生方式。奥斯卡的外祖父在士兵的追赶下逃到了外祖母的裙子下,于是有了奥斯卡的母亲。换言之,知识分子是在威权话语的逼迫下,民间话语以生存及享乐的原则下产生的。民间话语中的男性角色需要在女性四层裙子的庇护下得以偷生,并最终下落不明。就奥斯卡本人来说,他的出生也很值得怀疑,到底谁是他的生父?阿尔法德还是布朗斯基?这样的设计质疑了知识分子产生的社会道德基础和其合法性。这也直接导致了奥斯卡对出生的恐惧。然而,铁皮鼓作为信仰、良知、道德、正义的代名词引诱了奥斯卡的出生,“恰恰是锡鼓阻止了我重回母胎的强烈愿望(奥斯卡语)”,如同任何乱世下知识分子的产生总是有一连串冠冕堂皇的理由。

由于目睹了成人世界的无耻堕落,奥斯卡以一记逼真的假摔而拒绝成长。也就是在那一瞬间,奥斯卡将自己与民间话语中享乐原则区别开来,代之以自己特有的话语方式:嘶喊。任何人只要敢抢他的铁皮鼓/道义,他就报之以嘶喊的话语方式,以此来警醒麻木中的人们。在反抗了堕落了的民间话语之后,奥斯卡自然开始反抗起威权话语。学校和医院作为意识形态国家机器的一部分,奥斯卡毫不留情面地震碎了老师的眼镜(同化符号)和医生的标本瓶(禁锢符号)。

施隆多夫也不忘展示蕴藏于人性中不为察觉的恶,那是他和几个孩子们嬉戏的场面,玩伴们残忍地将青蛙置于沸水中,向其中撒尿,并强迫奥斯卡喝“汤”;一边的成人熟视无睹地剥着兽皮。看来知识分子受迫害不仅是中国才有的事。

奥斯卡对民间话语的认知也体现在母亲安妮与布朗斯基偷情的那场戏中,那是在安妮和布朗斯基迫不及待行乐之时,镜头向上摇至一副装饰画,画的内容正是众美女在林中享乐。在目睹这一切后,奥斯卡冲上钟楼打起他心爱的铁皮鼓,发出他动人的嘶喊。

纳粹举行欢庆仪式的段落非常精彩,奥斯卡用他的鼓声打乱了整个仪式的进行节奏,使之最后成为了一场无聊的狂欢。我猜想施隆多夫想要表达的是只要运用正义的力量,知识分子话语完全有力量打破甚至解构官方的威权话语。

奥斯卡在民间和官方的双重话语压迫下奔逃着,他也向上帝提出过发问。他将鼓和棒槌交给教堂中的天使塑像,一遍遍地发问:“打鼓呀,你为什么不打鼓啊?”神甫却无情地终止了他的妄想。

高潮出现在攻打波兰邮局那场戏,奥斯卡试图和表舅站在一起,然而在隆隆的炮火声终于压倒了他的鼓声,他的铁皮鼓也被高高的悬置起来,尝试着想要拿到它的人也为此付出了生命的代价。在犹太人的玩具店被毁于一旦后,奥斯卡的脱逃以失败告终。

侏儒贝布拉是决定奥斯卡其后成长轨迹的一个人,与奥斯卡的鼓声和嘶喊不同,贝布拉的技艺具有充分的表演性,这使得奥斯卡意识到话语原来也可以用来作秀。他终于成为纳粹营前的一个小丑,臣服在威权话语的脚下。这令人想起哲学家海德格尔,与纳粹的同流合污成为他生命中永远无法抹去的污点。

同时,面对玛利亚和戈莉拉的诱惑,奥斯卡终于也在男欢女爱的享乐中沦落了。在纳粹营房屋顶,众侏儒享乐的场面宣告了知识分子良知的泯灭。在威权话语和民间话语的双重引诱下,奥斯卡最终落网了。

影片最后,奥斯卡间接地杀死了无能的父亲,下葬的那一刻,奥斯卡决定重新开始长高,“儿子”投来的石块将其击昏,他跌落在父亲的尸体上。施隆多夫对知识分子的未来还是给出了不少的希望。

施隆多夫通过影片表达了对第三帝国下一代知识分子的思考,自省的也是自讽的。知识分子的侏儒化不仅仅是二战中德国的问题,匈牙利导演萨博的名片《摩菲斯特》讲述的也是异曲同工的故事。这样的故事同样值得大多数沉默的中国人思考。

引自豆瓣的评论--------

本文发表于《看电影》05年12期

无论文学或电影,故事情节都不是最重要的,重要的是表达的过程,是叙述的快感,文学用语言,电影用画面,同样具有无法言说又让人无法自拔的快感。一种须用舌尖去体会,一种须用眼睛耳朵去体会,而究其本质,都是大脑与文学或电影作者所要表达的东西的全部或部分发生了感应。作者和导演用文学或电影制造快感的载体,打包,封条,读者和观众将其拆开,新鲜的气味飘出来,大脑开始感应,回忆或畅想,获得快感。咀嚼君特格拉斯那些带着形状,色彩,声响,气味的词句,与用耳目阅读施隆多夫那些油画般富含激情与文学含义的影像,所获得的是相同却又不同的快感。

文字具有无限想象性,影像的直观性则部分地抹杀了这种想象的快感,而用一种斑斓的具象的画面取而代之。施多隆夫成功地将原著中的场景与意境用美丽的富有深意的画面再现出来,但这种画面化也在一定程度上削弱了原著的精神特质。就这一部完全忠于原著而且算改编得比较成功的电影而言,探讨原著的精神特质也许更有意义。

奥斯卡,一个在三岁时主动中断了成长的孩子,太容易让人联想起另一个不愿长大的孩子——虚无岛的彼得潘。他们以一种孩子的优越感与愤世嫉俗拒绝成人社会,拒绝变成那一种人,然而,彼得潘自始至终是个孩子,他的对成人社会的拒绝是出于一个孩子的直觉与本能,奥斯卡却只是保持了三岁孩子的身高,他有着超越成人的成熟灵魂,并且在三十年里在畸形的躯壳里这个灵魂从未中止成长。他与这个社会格格不入,是因为他超越了这个社会,这个畸形躯壳里的灵魂如此清醒,始终用超过成人三倍的智慧注视着这个世界。清醒始终是痛苦的,若不是整个社会错了,那就是你错了。无处可躲无路可逃,只有在游戏中遗忘,只有用游戏拯救。整个世界只是个大游乐场,成人比孩子可笑,孩子比成人残忍。当电影进行到一群孩子将撒了尿的炖癞蛤蟆汤往奥斯卡嘴里灌的时候,你能说,这是个正常美好的世界?自言自语的奥斯卡只有兀自敲着滑稽的鼓点,拯救,或者遗忘。只有这一种方式。

小说以奥斯卡的自叙进行叙述,于是电影则名正言顺地将他的叙述以以画外音的形式加以表达。然而,电影仍然保持了客观叙事。给我们讲故事的是导演,而不是在画外叙述的奥斯卡。相比较而言,小说的作者与文中的叙述者合而为一,作者为我们展示的即为奥斯卡的所见所闻,故事是以奥斯卡的主观视角发生的,而在电影里,奥斯卡即使在画外叙述,他仍然是导演的镜头所关注的对象,他与他叙述的对象都是导演的叙述对象,因此,在小说中我们可以很清楚地感受到奥斯卡的内心活动,而在电影里,这个疯狂的故事更显得冷静、客观,没有合理的内心解释,很多地方也就失去了原著中的冲击力。从内心的角度来解读奥斯卡的怪异行为,或者我们可以得到更好的答案。

让我们试着忘掉彼得潘,也许我们该怀着崇敬之情想起的是希特勒。希特勒用集中营建构自己的理想社会(即使这个理想社会对他人而言是个地狱),奥斯卡则躲在成百上千个被击破的铁皮鼓后面为自己保留一块有别于外面的黑暗社会的纯净之地。他们都抗拒现有社会,他们都拥有超人的智慧,他们都是尼采的信徒相信自己是全能的主,他们坚信自己是正确的,他们说他人即地狱,他们的血管里都流淌着日耳曼民族的血液。集中营和铁皮鼓原是一样的,希特勒和奥斯卡原来只是一个人,正如上帝和撒旦原是一个人。唯一的区别是——希特勒的失败与奥斯卡的胜利是——希特勒以为自己就是全世界,奥斯卡则坚持世界就是他自己。如果外面太吵闹,我就用我的鼓声忘记它吧——我只听得见我的鼓声,世界只有我的鼓声。奥斯卡不会去改变所有人,但他却用玩具铁皮鼓左右着身边的人。用华尔兹的鼓点声将纳粹集会变成一场狂欢的舞会,其实与任何政治或道德的原因无关,奥斯卡并不是一个反抗者,只是一个有怪癖的人,这一举动只是由于个人与美学的原因。牢牢守住他的鼓,保持三岁孩子的身高,拥有超过成年人三倍的智慧。生存,或者生活,对奥斯卡而言,并不是一个难题,却是一种困境。

生活的欲望与意义在哪里?在口水融化的嗤嗤作响的汽水粉灼热的手心,车叶草的气味像瓶子里的魔鬼一样危险而不可抗拒;在祖母的四条每周轮换的土豆色大裙子底下,用尖叫声在玻璃杯上刻画出心的形状献给心爱的人;在切碎猪形或鱼形小木板上的洋葱以催发体面的自由的无阻碍的眼泪的地窖里,耶稣敲不响奥斯卡的鼓。耶和华是上帝的儿子,而不是奥斯卡的兄弟,耶稣低眉含笑,耶稣处变不惊,这世界是他的,因此与他无关——再多的丑恶再多的畸形,耶和华都不会抬眼看一下,奥斯卡的鼓挂到耶稣的脖子上,耶稣却永远不会敲响。

电影只改编了小说的前两章,到奥斯卡埋葬了铁皮鼓,被砖块砸中头部开始长高时结束。对电影中的奥斯卡而言,生活到父母那辈的悲欢结束之时,已经结束;火车带着他驶向远方,留给我们的是冒着蒸汽远去的冰冷机械的背影,土豆地里老祖母仍在劳作,一个完全不同以往的工业时代却正在到来。那个时代的奥斯卡怎样生活,在电影里我们不得而知;在小说中,埋葬了铁皮鼓的奥斯卡却仍在继续他的生存困境。微笑或者眼泪,尖叫或者破碎,谁在鄙视谁谁在嫉妒谁,谁爱上谁谁恨谁,谁失去谁谁伤害谁,谁是父亲谁是母亲,谁为谁接生谁埋葬了谁,纳粹的军歌欢快,黑厨娘的歌谣欢快,奥斯卡的鼓点欢快,一切未知一切已知。快乐得如此痛苦。

所有的苦难在反复经历后不再成其为苦难,正如繁华历尽后繁华不再繁华。对奥斯卡而言,所有的苦难都不过是一场游戏。奥斯卡像描述一场游戏那样向我们描述了战争、杀戮、背叛、绝望的爱情、匕首、蒙汗药、以及诸如此类的东西,然而,游戏是比严肃更绝望的态度,麻木是比痛苦更残酷的结局,游戏结束,世界一切照旧。游戏的目的是快感,或者痛苦,总之是种不同寻常的刺激体验,鼓点声给予灵感,生活却将生活的灵感夺走。也许,过程越残酷,结局才越显得荒诞可悲。在造物主的眼里,人类的生死爱恨荣辱该是多么可笑,在奥斯卡的眼里,世界和自己多么可笑。即使他在被捕入狱之前,在自动楼梯上俯瞰追捕而至的国际刑警,用德语说:“我是耶稣!”,又用法语说:“我是耶稣!”,又用英语说:“我是耶稣!” 然而,他最终也不过是以奥斯卡•马策拉特的身份被捕。

左手持矛,右手持盾,幻想自己是那一个全知的唯一的全能的主,可以用悲天悯人的伟大情怀,俯瞰世界芸芸众生,无比怜惜的说一句:无知的人们,我宽恕你们。你们不知道自己在做些什么……奥斯卡却不能够,他只有手中的鼓槌,嗓子眼迸发的尖叫,弱小却倔强地与世界为战与自己为战。独自为战。即使他说——我只是出于个人与美学的原因。

世界是不可战胜的,自我也是。何况武器只有鼓和尖叫。因此,抗拒成长,而无法抗拒成人所享有的特权的诱惑——车叶草味的汽水粉所酵化出的那一种麻醉与奇妙,它是日后一切疯狂与失控的罪愆,是成年的奥斯卡的鼓,是回忆录里的华美篇章,是在这个世界生存下去的为数不多的理由之一,它本身就是罪恶,而它所给予的安慰就像鼓声一样,将我们隔离于这个世界的其他罪恶之外。

直至多年后,在精神病院与玛丽亚重逢时,沉溺往事的奥斯卡像多年以前的那个十六岁的孩子一样将自制的汽水粉再次倒在玛丽亚手心,并用自己的唾沫将其融化,“你记不得了吗?你回忆一下吧!汽水粉!一小包三芬尼!回忆一下:车叶草味的,草莓味的,发酵,起泡沫,多美啊!还有感情,玛丽亚,感情!”

而多年后的玛丽亚有的只是惊愕,愤怒,继而迅速将它们用水冲掉。

令多年前的神经末梢麻酥酥的,是泡沫,也许只是泡沫。无关感情。

已经无法明白,在拒绝什么,又在掠夺些什么,在逃避什么,又在追逐些什么,逃避的,抗拒的,仿佛正是千方百计想得到的那些,如此伤悲。

◎获奖记录

本片获1979年第32届嘎纳电影节金棕榈奖

1980年第52届奥斯卡最佳外语片奖

联邦德国金奖杯大奖

1980年洛杉矶影评人协会最佳外语片奖。